香港由最初茶樓用茶盅、蓋碗到現在酒樓的大茶壺,基本上幾十年也沒有進步過。有些比較高級的酒樓,可能用個玻璃壼,有個蠟燭煲住啲茶,其實咁樣仲衰,冇個樣整個樣。因為沖茶最忌就是浸茶葉,幾靚嘅茶葉,浸住水都係唔會好飲。唔通開酒樓啲人對茶真是少少認識也沒有🤔?

咁沖茶對一杯茶重唔重要呢?我自己覺得是50/50,靚茶葉沖得唔好,當然唔會好飲,但都可以入口,只是浪費了茶葉的質素。反之品質不太好的茶葉如果沖法得宜,都可以變得可口。當然如果是好差的茶葉,好似酒樓個啲,就神仙都難變,點沖都唔會好飲。就是因為沖茶對品茗非常重要,所以才有茶道或茶藝的産生。

帶茶葉去酒樓其實非常簡單,只係一個細過掌心的茶袋所裝的茶葉已經足夠沖一壼靚茶。

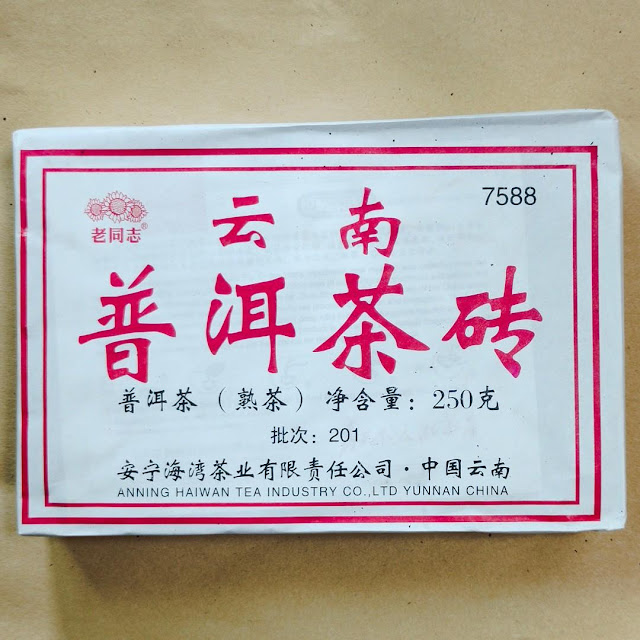

上圖茶葉大約是4g普洱熟茶,因為是緊壓茶,無論是茶磚或茶餅,只需要很少份量就足夠飲一餐茶。我自己對茶的濃淡喜好是大約一個人2g,即是兩個人4g或四個人8g就足夠。

去到酒樓開位,通常會叫兩壼滾水。

用其中一壼水洗下茶杯、碗、筷子等。洗茶杯除了是一般人上酒樓的習慣,預熱了的茶杯,等一陣沖茶的時候,茶湯就不會馬上放涼。

洗完茶杯淨返半壼水,然後把茶葉加入壼中。

視乎是什麼茶葉,把茶壼搖幾搖大約10-20秒,首先洗一洗啲茶葉。洗茶葉一來可以把茶葉上的灰塵洗走,二來將茶葉“溫潤泡”,茶葉會適當舒展、張開,稍後正式沖泡時,茶葉將會更容易釋放香氣、更快出茶湯。

之後把水全部倒掉。

然後把另一茶壼的滾水全部倒入洗完茶葉的茶壼內。

出茶湯時間取決於濃淡喜好,還有下了多少茶葉。如果下了4g茶葉,第一泡大約1-2分鐘就可以出茶湯。如果下了8g茶葉,時間就可以縮短,更快出茶湯,即是茶葉越多,出湯時間越快。以普通的酒樓大茶壼,不太建議加超過12g茶葉,寧願把茶葉分成兩次或分開兩壼,這樣沖茶的濃淡會容易控制,沖出來的茶湯滋味也比較甘甜。

因為是緊壓茶,茶葉在茶壼底部,如果就這樣斟茶,最初的一、兩杯茶色很淡,後面的幾杯又過濃。所以應該先將茶湯全部斟到另一個茶壼,當作“公道壼”。

可以看到最初的茶湯色淡,但慢慢壼底的茶越來越濃。

經過這個程序,斟出來的每一杯茶濃淡、香氣也會一致,這樣每一個人也可以品嘗到一杯色香味俱全的靚茶。

當飲完這一壼茶,才重新加熱水到有茶葉的茶壼,第二泡時間要加長,4g茶葉可能要大約兩分鐘以上,然後再倒入吉壼重複以上過程。通常4g茶葉可以沖三至四次,已經足夠兩個人飲一餐茶。所以只要肯花少少心思、時間,在缺乏沖茶工具的酒樓,要飲一杯靚茶其實也是非常容易。

|

| https://www.carousell.com.hk/p/1170274940/ |

.jpg) |

| https://www.carousell.com.hk/p/1164471630/ |

|

| https://www.carousell.com.hk/p/1180326738/ |

我的小賣部